За годы существования ГУЛАГа миллионы людей попали в заключение, погибли в лагерях или были расстреляны. Чтобы выжить, заключенному нужно было пройти через пытки на допросах, постоянные избиения на этапе и в лагере, а также тяжелый труд на шахте или стройке, в том числе в сорокаградусные морозы.

Одним из тех, кому удалось выжить, был Даниил Алин из деревни Каштаково Зырянского района, автор мемуаров «Мало слов, а горя реченька», арестованный «по линии НКВД» шестнадцатилетним школьником. В День памяти жертв политических репрессий Tomsk.ru рассказывает его историю.

Арест и следствие

За Даниилом Алиным пришли в сентябре 1939 года. После пятого урока его попросили задержаться — в кабинете директора ждали четверо незнакомых мужчин в плащах. Алин знал: «серые плащи» увезли немало ни в чем не повинных людей, объявляя их врагами народа. Но не мог представить, в чем обвиняют его, искренне верящего в идеалы коммунизма.

В ящичке с вещами Алина «плащи» не нашли ничего криминального, так что из дома тети в Чердатах (там он жил зимой, учась в школе, которой не было в Каштакове) его повели к сельсовету. В грузовике, куда чекисты приказали забираться школьнику, тот увидел отца и еще двоих односельчан — тоже Алиных.

Алиных было репрессировано больше 20 человек: и это все не однофамильцы, а близкие или дальние родственники Даниила Егоровича. Эхо большого террора сохранялось, контрольные цифры, которые давались следственным органам, продолжали действовать. Алин же еще писал в газету, был корреспондентом, сигнализировал о всяких недостатках колхозной жизни. У местного начальства было желание избавиться от человека, который им досаждал, это тоже сыграло свою роль, — поясняет сооснователь томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич (здесь и далее его комментарии выделены жирным шрифтом, цитаты из книги Даниила Алина — кавычками).

Уже в новосибирской тюрьме Алин узнал, в чем именно его обвиняют — вербовка в повстанческую организацию, планы по насильственному свержению власти, убийству председателя колхоза и восстановлению монархии. Показания против него давали односельчане, которые затем на очных ставках почему-то смотрели куда угодно, но не в глаза «врагу народа».

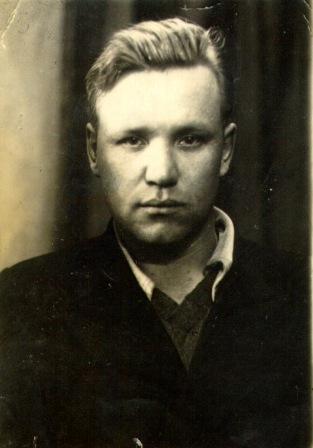

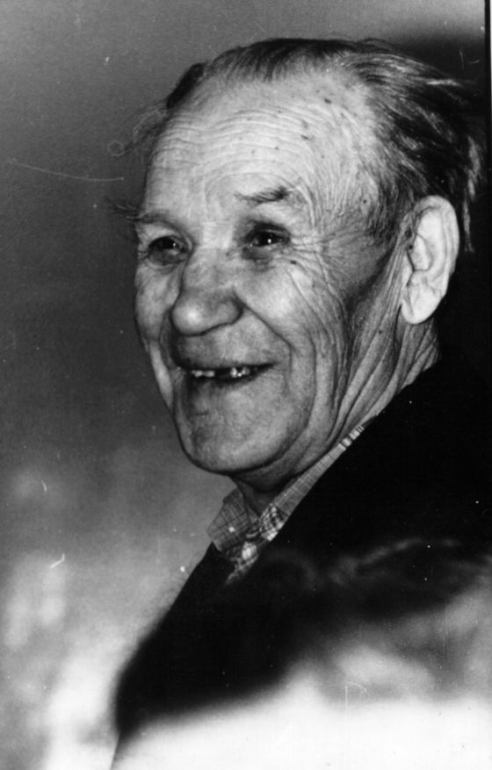

Даниил Алин в 1951 году и в последние годы жизни. Фото: музей «Следственная тюрьма НКВД»

В первый вечер в Новосибирске военные втащили в камеру, где сидел Даниил Алин, сильно избитого человека, бросив его на пол. Так с допросов возвращались те, кто «упорствовал» и не хотел признаваться в том, чего не совершал.

Вид окровавленного сокамерника и «уговоры» еще одного соседа, посаженного в камеру, видимо, специально, чтобы «разговорить» других, сделали свое дело. Школьник признал вину сразу по нескольким пунктам 58-й статьи — контрреволюционная деятельность.

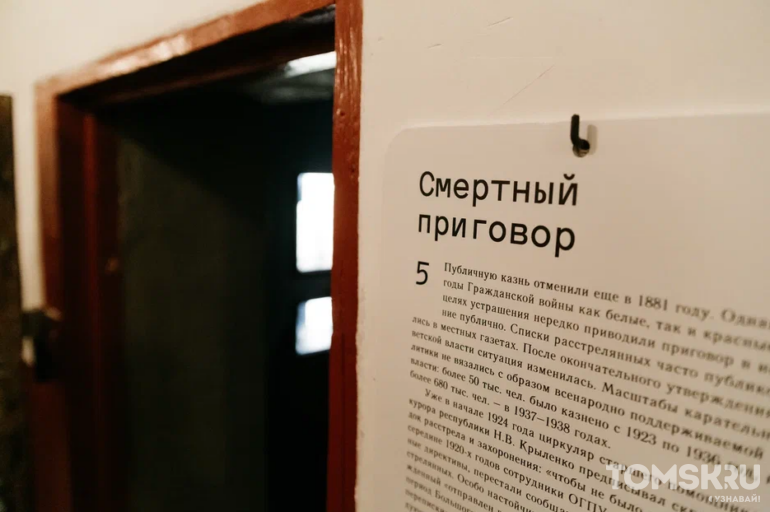

«Даже один из этих пунктов грозил расстрелом, а уж в совокупности они просто не давали права суду оставлять в живых такого преступника. А я по своей наивности полагал, что получу лет пять лагерей, не более. Лишь значительно позже я узнал, что натворил — сам себе подписал смертный приговор»

Но показаний только против себя следователю не хватило — конвейер репрессий требовал, чтобы каждый арестованный назвал еще одно имя — того, кто его завербовал. Назвать имя человека, которого не существовало, Алин сразу не смог, так что по ночам его били на допросах и пугали подвалом с плотоядными крысами, а днем не давали присесть — даже обедать нужно было стоя.

Как быстро человек признавал вину, зависело и от условий, в которых он находился, и от его характера. Была так называемая внутрикамерная обработка, специальные люди, посаженные в камеру и имеющие задание «расколоть» человека, уговорить, что запираться нет никакого смысла: быстрее подпишешь — и здоровье сохранишь, и проще будет. Были люди, которые никакой обработке не поддавались, их довольно долго «ломали».

В конце концов после пыток и мыслей о прыжке в окно следовательского кабинета, который бы прекратил страдания, парень назвал имя. Заключенного, который отбывал наказание в лагере в родной деревне Алина. Никто в здравом уме не поверил бы, что взрослый зэк, сидевший за убийство, завербовал школьника в контрреволюционную организацию, но следователю этого было достаточно.

«Никакая логика тут, наверняка, была ни при чем. Им было важно, что найден субъект, а объект они ему завсегда подберут. И, конечно, находили и подбирали. И стряпали миллион приговоров. Разыгрывался кровавый спектакль сплошных абсурдов»

На первой очной ставке уже слегка поседевший семнадцатилетний Алин встретил своего односельчанина Ефима Гусева. Тот утверждал, что школьник в личных разговорах убеждал знакомых «бежать из колхозов». На самом деле, конечно, воспитанный при советской власти Алин, наоборот, возмущался желанию молодежи перебраться в город. Стерпеть лжи он не смог.

«Я набрал полный рот слюны и, когда следователь позвал меня к столу, чтобы подписать протокол очной ставки, с большим удовольствием харкнул в рожу Гусева. Следователь весь побелел и, вскочив, ударил меня в грудь ногой. Я быстро вскочил и, схватив опрокинувшуюся табуретку, размахнулся ею. Следователь присел, а свой удар я обрушил на Гусева. Гусев упал, а следователь, наступив на мое горло, сильно придавил меня к полу и так держал до тех пор, пока не вбежали в кабинет три милиционера»

Суд и этап

В суде Даниил все же решил отвергать любые обвинения. Государственный адвокат — «щупленький седой старичок лет под 70» — в этом не слишком помогал. Большую часть процесса он проспал, а перед вынесением приговора только растерянно попросил о «снисхождении» для молодого человека. Но сопротивления самого Алина хватило, чтобы дело отправили на доследование, а его самого — обратно в Новосибирскую тюрьму.

«Моя сестра стояла в километровой очереди, протянувшейся вдоль тюремной стены Управления НКВД по Новосибирской области. Очередь состояла из одних женщин: молодых, пожилых, даже старушек, которые часами выстаивали около тюремного окна, чтобы хоть что-нибудь узнать о своих близких, находящихся в тюрьме. А из окна бесстрастно отвечали: «Идет следствие». И окно захлопывалось. И так каждый день»

Вернувшись с заседания, на котором прокурор настаивал на высшей мере наказания — расстреле, Алин упал на нары и зарыдал, а его сокамерники затихли, «как будто в тюрьму втащили покойника». На последнем заседании не было ни прокурора, ни адвоката — они были уже не нужны. Председатель суда зачитал приговор — 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах.

Спустя полтора года после ареста, летом 1941 года Даниила Алина этапом отправили на первый объект — авиазавод в Новосибирске. В первых рядах шли «блатные» со своими женщинами, в последних — старики, которые то и дело падали в грязь, получая от конвоя удары прикладами по спине.

Этап для заключенных был одним из самых тяжелых периодов, их перевозили в теплушках или вагонзаках, иногда это длилось месяцами, очень скудное питание, скученность — в одно четырехместное «купе» запихивали по 20-30 человек. Но, в отличие от Большого террора, в последующие годы рабочая сила все-таки учитывалась, просто так человека расстрелять на этапе — должен быть какой-то повод.

Уже в лагере Алин узнал о начавшейся войне — заключенные строили в том числе бараки для переселенцев с оккупированных немцами территорий. Пайку в лагерях с началом войны урезали почти вдвое, а среди охраны становилось все меньше молодых — их заменяли мобилизованными стариками, которые не годились для фронта.

Чтобы оказаться на волосок от смерти в лагере было достаточно поработать на морозе в мокрых лаптях — нормальной обуви хватало не всем — и отправиться в медпункт. Кроме того, заключенных постоянно били: «пожарники» (зэки, сотрудничающие с администрацией) — за медлительность, бригадир — за невыполненную норму.

«Дураку ясно, что честным трудом те высокие нормы выработки, по которым работали заключенные, выполнить невозможно. Наш бригадир решил эту проблему, договорился с вольнонаемным инженером-мастером, тот закрывал наши наряды по завышенным расценкам, бригада получала больше денег на руки, а потом полученные деньги возвращались мастеру»

Еще до Колымы, во время этапа из Новосибирска Даниилу Алину вместе с двумя другими заключенными удалось бежать. Решился на побег он, оказавшись в селе Батурино под Томском, совсем рядом с домом. Ночами заключенные забирались под крыльцо лагерного клуба и две недели копали лаз на волю.

На свободе они провели три дня, милиционерам беглецов «сдали» местные — за сообщение о заключенных власти пообещали «хорошую премию: два пуда муки, мыло, соль, мануфактуру». Срока за побег не добавили никому из тройки: приговорили к шести месяцам в карцере, а после возвращения в лагерь избили — досками, топорами — кому из солдат что подвернулось под руку.

Можно сказать, что Алину повезло. Его могли просто пристрелить те, кто ловил: долго искали, обозленные, поймали, пристрелили и все. В некоторых отдаленных местах человека ловили, а он уже ходить не может — его тащить на себе что ли охранникам? Голову отрезали в доказательство, что поймали, принесли в лагерь.

Колыма и освобождение

На восьмой год лагерей Даниил Алин попал на Колыму, где силами заключенных добывали золото. Узники спали в бараках в одежде — палатки не отапливались — не было топлива, а работать на улицу заключенные выходили в пятидесятиградусный мороз.

На каторге работали в основном люди, прошедшие Великую Отечественную войну. Из 23 человек, привезенных на прииск Мальдяк, через четыре месяца осталось только трое, включая Алина. В лагере к их приезду насчитывалось около 800 заключенных, к весне осталось меньше половины. Там же, на Колыме, в марте 1953-го Алин узнал о смерти Сталина:

«Я выскочил из-за стола и пустился в пляс. «Все! Откинул копыта гуталинщик!» Все выскочили из-за стола и стали обнимать друг друга. После обеда всех согнали на траурный митинг. Его открыл какой-то полковник МГБ, который сначала что-то плел про всенародное горе, а потом заплакал. После него еще многие, в основном в погонах, говорили про всеобщее горе и плакали. Но наша братия не плакала и не горевала»

Первая амнистия была сразу после смерти Сталина, она касалась в основном не политических заключенных, а тех, кто был осужден по уголовным статьям, по «указу о пяти колосках» — о хищении колхозной и государственной собственности. Осужденных по 58-й статье освобождали уже после развенчания культа личности.

Даниилу Алину было чему радоваться: к моменту смерти Иосифа Сталина его срок уже четыре года как закончился. Однако, вместо паспорта ему выдали «удостоверение личности» и приказали возвращаться в «Долину смерти» — на Мальдяк.

«Жизнь моя продолжалась по-прежнему, с той лишь разницей, что раньше я ночевал в бараке, который находился в зоне, а после освобождения я ночевал в бараке, стоящем за зоной. Все жильцы в бараке ходили на отметку за исключением двух человек, которые приехали по договору»

Только после XX съезда КПСС в 1956 году, на котором был развенчан культ личности Сталина, томич получил паспорт и право на освобождение, на этот раз — настоящее. Даниил Алин вернулся домой в декабре 1957 года 34-летним мужчиной.

Он застал живыми своих мать, отца и четырех сестер. Работал в лесной промышленности в Томской области. После реабилитации в горбачевские времена начал писать мемуары, участвовал в ежегодных акциях в День памяти жертв политических репрессий. В этом году акцию власти запретили без объяснения причин.